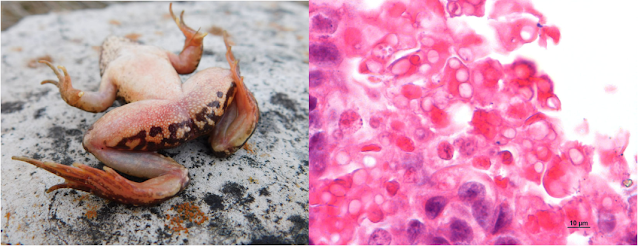

Recientemente desde el equipo de Paleoherpetología del IPHES-CERCA, en colaboración con científicos de la Universidad de Boston y de Pearl Harbor-Hickam, hemos publicado un nuevo artículo (“Herpetological remains from the Lower Magdalenian site of El Juyo (Cantabria, Spain): the challenge of reconstructing climate and landscape from poorly diverse assemblages”) sobre un conjunto de anfibios y reptiles cantábricos del Pleistoceno final provenientes del yacimiento arqueológico de El Juyo, en la revista científica Historical Biology. El Juyo es una cueva situada a unos 8 km al oeste de la ciudad de Santander, en Cantabria, donde se han descubierto importantes restos arqueológicos de diferentes épocas, de la Edad Media y la Edad del Bronce al Paleolítico superior, entre los que destacan los hallazgos de ocupaciones de grupos humanos magdalenienses del final del Pleistoceno. Estos tuvieron que sobrevivir a un entorno muy diferente al actual, hace entre 18.000 y 16.000 años en el pasado, todavía influenciado por las últimas fases del período glacial, en el que los humanos asentados en la cueva se dedicaban a la caza de grandes mamíferos como el bisonte europeo (Bison bonasus), el caballo salvaje (Equus ferus), el ciervo rojo (Cervus elaphus), el jabalí (Sus scrofa), la cabra alpina (Capra ibex) y el corzo (Capreolus capreolus), mientras competían por estas presas y otros recursos con el león (Panthera leo), el leopardo (Panthera pardus), el oso pardo (Ursus arctos), el lobo (Canis lupus) y el zorro rojo (Vulpes vulpes). Durante las excavaciones arqueológicas, en las que se trabajó sobre un área de más de 40 m2, también se recuperaron restos de otros animales de menor tamaño, como el turón europeo (Mustela putorius) y la comadreja (Mustela nivalis), además de múltiples micromamíferos, como erizos (Erinaceus europaeus), topos (Talpa sp.), musarañas (Sorex coronatus, Sorex minutus, Neomys fodiens, Neomys anomalus) y roedores (Arvicola cf. terrestris, Microtus oeconomus, Microtus agrestis/arvalis, Microtus nivalis, Pitymys pyrenaicus, Pliomys lenki, Apodemus sylvaticus/flavicollis). Pero de especial interés son los restos de herpetofauna, de anfibios y reptiles, que se han identificado como pertenecientes a sapo común (Bufo bufo s.l., asignado a Bufo spinosus), rana bermeja (Rana cf. temporaria) y víbora (Vipera sp., a nivel específico Vipera aspis y/o Vipera seoanei).

Es gracias a este

conjunto herpetofaunístico y por medio de diferentes métodos cuantitativos con los

que hemos realizado nuevas reconstrucciones cuantitativas paleoclimáticas y

paleoambientales para describir con más precisión cómo eran el clima y el

paisaje en los que vivieron los humanos del Magdaleniese de El Juyo, que coincidieron

en el tiempo en que se sucedía un evento climático de enfriamiento abrupto

conocido como Dryas I. En nuestros resultados, todos los métodos aplicados caracterizaron

el clima como más frío (entre -8,5 y -3,7°C de diferencia con el actual) y seco

(entre -415 y -344 mm de precipitaciones que hoy en día), mientras que las

reconstrucciones del paisaje nos sugieren el predominio de zonas abiertas

húmedas junto con una representación alta de zonas boscosas en las proximidades

del yacimiento. Esto indica que el clima durante el Dryas I era mucho más frío

y seco que en la actualidad, aunque la proximidad del mar puede haber mitigado

en cierto modo la dureza del clima en esta zona. El patrón de estacionalidad de

las precipitaciones cambió entre los periodos más fríos del Dryas I y la

actualidad, pasando de precipitaciones más abundantes durante el verano a

máximas a finales de otoño e invierno. Nuestra artículo, a parte de exponer

nuestros resultados en las reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas

para El Juyo, son también una reivindicación de la importancia de las asociaciones

de herpetofauna con escasa diversidad de taxones, muchas veces desdeñadas por ser

consideradas como "poco significativas", pero que son fundamentales para períodos

críticos de la Prehistoria y nos pueden aportar datos importantes para nuestro

conocimiento del pasado.

El artículo está disponible

en el siguiente enlace:

%20reptiles%20amphibians%20fishes%20herpetofauna.png)